第七期节目, 阿奇与阿成《开不了口》获得 11800 的高分。马老师看完眼眶湿润:“我父亲就是这样的人,一句好话都没有。”

当表达不彻底处于现实生活,而放于舞台作品时,呈现会被创作者意愿所美化。在这个角度,《开不了口》更像一场家庭叙事之理想梦。正如阿奇与阿成所说: 作品的百分之八十剧情是幻想出来的,创作它是在弥补生活中的遗憾。

采访时,两人分享了这个作品的底层愿望。最私人化,也最普世:

“其实就是,希望世界上多一个幸福的家庭。希望大家都能快乐吧。”

01

土地

与前两个作品相比,《开不了口》拥有更加面向内心的核。故事里,阿奇与阿成希望为这对父子找到轻松的,顺畅的,浪漫化的解法。

但回到现实,经年累月拧着的亲子关系,大多像捆了几十年重物的厚草绳,四处竖着硬刺,难以下手松弛。

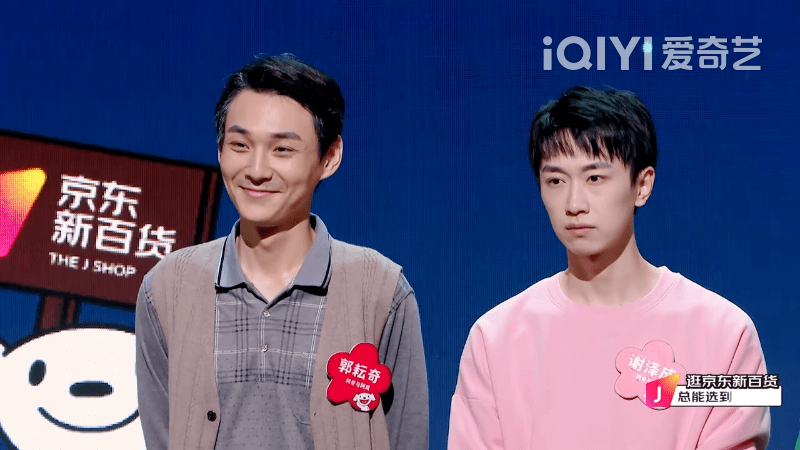

在台上演父亲,是 郭耘奇进入《喜剧大赛》后一直想完成的事。某场 WorkShop,演员们需要从负面情绪中生发一段表演,阿奇编了一支简短的独角戏,演的就是自家那个言语严苛、沟通有代沟的父亲。

这是一个给他带来好运的作品。最早阿奇在内部人员心里的形象,普遍是这个红头发,一身黑,穿着可爱袜子的“直男老爸”。

年纪尚小时,阿奇没能从周围得到充足的、健康的被爱安全感。用他自己的话来说,“网上搜索那些有关家庭语言攻击的话,我小时候几乎都听过。”

一方面,血缘是挣不脱的线圈。另一方面,阿奇与父亲之间的情感沟通,像浅浅搭合的软木块,也留下了互相改变的痕迹,但看着若即若离。

如果是按部就班,顺流而下的人,一段传统关系或许就这么维持惯性,走到终点。但演员是一个不那么标准化的,半剥离于社会时钟的职业。不断变动的状态,给阿奇与亲人之间假性平稳的旧关系,铺了一层不稳定的背景。

比如《开不了口》,一个或许可以用以撬动的工具。

再往前,“当明星”是郭耘奇从小的梦想。

小时候的阿奇是个胖子。“初中的时候 200 斤,又爱说话,总是招人嫌弃。老师要求投票选出班上最影响学习的人,调到最后一排,我们班 68 个人,有 40 多个人投我。”

有一次作文要求写未来梦想,阿奇想写唱歌。不小心错了字,他找前桌借来胶带,一粘,还回去。同学却看到了他写的东西,转过头: 我要是你这样的,肯定不学唱歌。

当你成为过弱势一方,自然而然就记得住那种被围困、被挤压的窒息感。只需一次,此后任何未经历过的痛苦,自己都存有一个沉下去共情的锚点。

“那时候感觉所有人对我都是冷嘲热讽的,甚至全班传纸条骂我胖,话多,惹人讨厌。”

阿奇的人生目标一直是明确的。当歌手,上北京。表演反而是阴差阳错的尝试。

“我初二开始学声乐,老师夸我唱得好,将来肯定能考上北京的音乐学院。结果快艺考了,老师又说我这样的连省艺都考不上。”但阿奇太想去北京了。音乐路不通,就走另一条——他想试试表演。

老师却说:你要是考表演能上北京,我倒着走出吉林市。他说,我先去试试吧。 这是人生抉择时刻之一。

“从老师家出来,我在公交车上边听歌边哭,心想:我完了,我这辈子废了,我再也完成不了梦想了。一个 16 岁的小孩子,因为这种事情哭得哇哇的。”

那个时期的情绪与周遭环境,就像泥潭。“我跟妈妈说,真希望我是个傻子。给我吃什么,让我穿什么,喊我干什么,这辈子最后变成什么样,都无所谓。要是能成为这样没有自我意识的人,就好了。”但他注定不是。

为了彻底爬出沼泽,阿奇开始自己规划自己。第一件事,找表演班试课。“那里的老师说我有点天赋,可以去更大的地方学一学,于是我开始在网上找北京的培训班。”

第二件事,减肥。“6 月份去了一次北京探这些班,7 月份就开始减肥,到了 9 月份再去北京的中戏培训班报班。 那时候已经从 200 斤减到 150 斤了。”

成绩出来,亲戚们依旧不相信他能考上中戏,以为家里走了什么关系,“直到大一放假回家,亲戚的外甥也面临类似选择,又来咨询我。 当时就觉得,独自考学时那种被逼到临界点、再亲手捅破的过程,是破壳重生。”

赫尔曼·黑塞说:如果一个人务必要得到什么,并最终得到了,这就不是偶然,而是他自己的功劳。他的意愿将他领向了那里。

在个体意愿的驱使下,生于否定世界的人,决心用否定来打破伤害。 我们或许没法完全逃避伤痛,但无论如何,必须自己选择成为自己。

“那些事情过去之后,没有人能管你的现状是什么样子的。我们只能自己去控制自己的未来。”

02

硬币

比起物品,人类能够留下更加多维的时间印记,个体性格塑成便以此为根基。记忆里的表情与对话,情绪与感知,汇聚出人的具体模样。

周围人的印象里,阿奇是米未的头号社牛兼“生日标兵”。无论寿星是谁,只要听见过生日的声响,他都会放下手头的事,瞬间移动到指定地点,加入生日快乐歌的演唱席列。

但聊起初来面试的阿奇,PD 却分享了一件趣事:“面试当天刚好是他的生日,我们一屋大概几十个人给他唱生日快乐歌。那个时候很害羞,完全看不出来是社牛,一直给大家鞠躬说谢谢。 后来才知道,他只在特别有安全感的地方,才会变成那么嗨的人。平常根本不怎么说话。”

在一个安全的环境,阿奇会拼命暴露自己。他希望能够被理解,被记住,被爱,也希望留下一些漂亮的存在痕迹。 而生活越是松弛充实的人,反而越不在意自己在他人眼中的活法。

作为一同创作、采访与演出的双人组合, 谢泽成深知自己和搭档之间存在巨大的个体差异。 某种程度上,他们像是硬币的两面。

阿成的私人生活,和阿奇完全处于两个极端。

“阿奇的家庭成员很完整,家里人多,热闹,但接受到的真正的情感关怀反而很少。至于我,我的家庭组成不完整,处于各种状态的长辈都有,但所有家人都很支持我,用不同的方式来爱我。但爱我的同时,他们又会互相看不上对方,哈哈。”

成长中的每一道分岔路,都能把我们导向截然不同的人生方向。阿成的童年是由快乐组成的。于是,他拥有了开朗、明亮的性格,以及足够坚固的内心支撑。

在阿成的认知里,小时候的生活始终算“顺”。调皮捣蛋,玩闹耍帅,但在班上很受欢迎。到外地上学,也是跟谁都可以打成一片。“大门口走到宿舍那条路上,每次要从保安开始,一路打招呼。谁都认识。”

考学的时候,阿成其实失利了。但这个结果并没有让他过度受挫。“我不会让自己变得特别难受。我没考上,说明别的地方自有我的安排。肯定还有别的办法。”

至今为止,他已经“北漂”了六七年,依旧觉得任何事情没做好一定有原因,但也一定有更好的方法来解决。

为了留在北京做演员,阿成干过很多兼职,住过地下室。曾经因为没钱吃饭去摆地摊,卖棒棒糖,在酒吧驻唱,健身房发传单,还当过舞蹈老师。但他并没有觉得自己惨。“既然是你决定要做的事情,那就是你必须经历的一个阶段。”

“感觉我比较像是电视剧的标准男二号。性格有点招人烦,活泼大条不emo,而且爱安慰人。就是那种哪怕喜欢女主,也可能会帮着她追男主的人。”

他把至今为止的经历,开玩笑地形容为 “一部低成本网络大电影”,但阿成无比满足于当前状态,并不觉得自己有什么大的缺失。搭档阿奇则羡慕这部“网大”的一切。

当我们听他人的内心挣扎时,可以共情,可以开导,甚至可以表达。但当我们听那些无法倒回的、有关生死的离别故事时,难以做出任何反应。忧于冒犯对方,于是干脆让时间把故事带走。 这种情绪浓度的事儿,阿奇大约分享了两到三个。

白先勇《树犹如此》里的一段,描述经历离别后被留下的人。坐在靠椅上,看园中的两棵柏树,只觉中间露出一块愣愣的空白,缺口里映着青空白云。“那是一道女娲炼石也无法弥补的天裂。”

阿奇的生活里也存在类似的裂口。

人生是所见所闻的集合体,出生与死亡之间,每一次主动或被动、正面或负面的经历,都在铸成各自的生命波形。 “有爱就要直接表达,别给自己留遗憾。”这是两人都相信的观点。

“一件你憋了很久的事情,说出来起码有 50% 的成功率,说不定 100% 是成功的,只是因为你不敢或者觉得对方会怎么样,就不说。就像是《开不了口》的父子俩,大家都太在乎面子了。”

“很多人会在事情过去之后,想着当时如果我再怎么怎么样,可能就怎么怎么样。所以就别留遗憾,哪怕结果是被骂甚至被嘲笑,最起码表达出来了。不要留遗憾,机会过去就没了。”

“希望大家不要浪费人生。”

聊到阿奇对外的陌生热情,PD 评价:

“很多人觉得他很矛盾,但我觉得就是两面。看似两个极端,其实紧紧相扣。如果没有经历痛苦,可能也不会明白给别人带来能量与快乐是一件多么重要的事情。 他是真心希望每个人都可以永远快乐。”

深陷情绪水泥的人,缺少的往往是踏出第一步的勇气。但勇气绝非一蹴而就。我们下任何一个决定,背后都是此前所有经验与选择的总和。

坚持心底所认知的快乐,释放美好的、大爱式的祈愿,用喜剧与表演弥补生活的缺口。 每个人都在寻找一条属于自己的通道。

一种理论认为,再演绎与再实践可以帮助我们分析内因,感受情绪。演员通过表演重复演绎痛苦,也能提高自己的耐受能力。这种解析痛苦的过程,反而令人活得健康。

无论正面还是负面,只要能够自行赋予意义,任何情绪都可以变成能量吧。

03

交汇

采访过程中,阿奇负责主要输出,阿成通常辅以总结。到了个人生活这一环节,阿成会把大部分时间让给阿奇。他清楚阿奇的那些故事。 “跟在他后面,感觉有点不知道怎么开口。我的生活太简单快乐了。 ”

在工作人员心里,和阿成相处的过程,其实是一个不动声色地纠正“刻板印象”的过程。

试想,一个高个子,小虎牙,身上挂满饰品,肤色白得像吸血鬼的机车酷哥——这样的形象让 PD 下意识认为,大概是一个因行业不景气而试水转型的小爱豆,吧。“我还心想,今天的 WorkShop 之后可能就见不到他了。”

但在那一场演出里,阿成非常出挑。“他现在演直人,可能整个状态比较平稳,但那天的他是所有人里最意外的,因为反差大。听课的时候安安静静坐在一边,帽檐压得很低,也看不清脸。到了展演,能量居然特别强。”

从组合名上看,“阿奇与阿成”听感统一,人物同调,颇具市井港台风味。 但仔细了解两人,就发现是生在两个世界的两个故事。

阿奇开朗热情,内部却是膨胀发白的气球。情绪被纳进唯一的包袱里,背着它留下很重的脚印,至少让路记得自己。

阿成也活泼,路线则相反。情绪再怎么变,几乎都摇摆在积极的幅度之内,触到边界前总能想办法自己复原。

这样的两个人,必然存在磨合期。他们用“相敬如宾”形容刚结对时的相处模式—— 不吵架不拒绝,不开玩笑不聊天,不谈心也不在一起玩。作品创排时总是互相“Yes but”,谁都没法说出真实想法,进度等于 1+1=0.5。

为了打破,阿奇与阿成约了一场“破冰局”,在朋友家一起喝了顿酒。喝着喝着,两个人开始深入对方的感受和故事,最终相视而狂哭。次日创排,他们针对同一个点表达了不同的意见,编剧在一旁拍手:“太好了,你俩终于能吵架了!”

在那之后,阿奇与阿成也发生过几次争吵,都是围绕作品。阿奇描述一次在公司拐角的争执,感觉上一秒阿成还面红耳赤的,下一秒再转过头,立刻就好了。 “我想通了,我觉得你说得对!”

对此,阿成表示,“ 我特别擅长说服自己,巨擅长。我的想通了,就是真的想通了。”

舞台表演搭档之间,往往互通一套默认的相处模式。既强调关系的成年化,又在成年化状态下,合作完成一些孩童时代的念想。

如此看来,阿奇与阿成的关系更像一次冒险,特殊又普遍的人际冒险。通过深度袒露自己,寻找一种前所未有、卡于朋友与共演之间的关系。 无论如何,显然只有坦诚才能激发坦诚,建立一个小的友谊共同体。

聊到印象深刻的事情,阿成想起一个细节。

“我骑车出去跟朋友玩了一圈,回来被晒得特别严重。阿奇看到了,第二天给我拿来一对防晒袖。当时就觉得他的心思真的很细。”

阿奇的印象里,阿成也很照顾他的情绪。

“有一次我们接受采访,屋子很热,阿成穿了一件加绒的衣服,疯狂出汗。我说话又墨迹,他被热得难受了,状态有点焦躁。我感受到了。”

当时的作品质量不够稳定,阿奇心情焦虑,借着歌发了一条朋友圈。一到晚上创排,阿成立刻来问: 你怎么了?我看到你刚才发了朋友圈。是不是因为采访的时候的事啊?

相较之下,阿成确实更少低落。有人形容阿成是 “刚从石头缝里蹦出来的猴子”。精力充沛,蹦蹦跳跳,打不倒掰不烂,生命力好像永远顽强。

问到最近的情绪时刻,他的回答简单直接—— 彩排当天在便利店买了藤椒牛肉面,加肠加蛋,自己还在冰杯里用威士忌兑汽水做了“自调酒”。

“真的好好喝,当时太快乐了。我就觉得自己好有品味!”

阿成的便利店“简单快乐”list

采访最后,阿奇试着想象了节目结束后,脑内仍会出现的画面,“应该是每次我们俩换完戏服,在化妆间化妆的时候。”

“阿成过来问,怎么样,这样可以吗?我就说,这个地方让他再调一下,那个地方加一个……这是一个相互照顾,相互信任的时刻。 他相信你,相信到已经连这么小的事情都希望你给我把一下关,帮我看一下。”

很多时候,表达与倾诉是在为某一部分的自己寻找认同,寻找一个有资格坐下、不会被赶走的座位。表演也是一种倾诉。在这个过程中,有人在意座位本身,有人在意的是座位周围。

如果不是《喜剧大赛》,两个爱好趋向、兴趣空间完全没有重合的人,不会在大半年时间里相交出这样的桥梁。

而任何由关系搭建起来的结构,大抵都存在过如此偶然式的河流交汇。以及,一些短暂而美妙的瞬间。

看完《开不了口》,你的感受是 ?

你想对 “阿奇与阿成”说些什么?

点个【在看】告诉他们吧,会看到的

P.S.

东七门额外准备了快乐福利——

5 张"阿奇与阿成"签名照

点赞、在看,并在评论区留言,

我们将抽送给最走心的粉丝哦~

关注并为七门点亮星标

每晚9:30,等你一起用观点撕开世界!

作者:杜叶

特别感谢:滕滕,婧文

标签: 初二作文